Vous êtes ici : Accueil > Hypnose à Bordeaux > Qu’est-ce que l’hypnose ?

Qu’est-ce que l’hypnose ?

Les définitions de l’hypnose

Il était une fois… l’hypnose.

Sa définition même ne fait pas consensus. Pour certaines personnes, il s’agirait d’un état (dit état de transe), pour d’autres d’un mode de communication, pour d’autres encore l’hypnose serait un art, un mode de vie, une philosophie, ou plus simplement un outil d’accompagnement. C’est peut-être un peu tout à la fois.

Quand un mot désigne à la fois un état, une technique, une relation, une expérience subjective, une école de pensée et un spectacle populaire… il devient un mot-valise qui porte plus d’imaginaires que de clarté. C’est pourquoi cet article vise à vous éclairer sur ce que serait l’hypnose et ses multiples définitions.

Chercher à définir « l’hypnose » suppose peut-être d’abord de distinguer ce qu’elle serait en tant qu’état de ce qu’elle représente en tant que pratique, mais également de considérer des hypnoses plutôt qu’une hypnose unique. Ces questions ouvrent une porte que cet article ne saurait refermer.

🔗 Voir ma page dédiée à mon approche de l’hypnose à Bordeaux

Vous rencontrez des difficultés, des peurs, des blocages, vous habitez Bordeaux ou sa région, je vous accueille au cabinet médical du 118 au Bouscat.

Comprendre ce qu'est l'hypnose

L’hypnose, c’est un état modifié de conscience. » Cette affirmation généraliste se retrouve à peu près partout, répétée comme une évidence. Pourtant, elle soulève plus de questions qu’elle n’apporte de réponses : Qu’est-ce que la conscience exactement ? En quoi cet état serait-il « modifié » ? Quelles sont les caractéristiques spécifiques de cet « état d’hypnose » ?

Une définition circulaire présente l’hypnose comme un état particulier, sans jamais définir précisément ce que serait cet état. L’hypnose trouve ses origines il y a plus de 200 ans avec James Braid, qui la concevait comme du « sommeil nerveux ». Depuis, les explications se sont multipliées sans gagner en clarté. On nous parle aujourd’hui d’une thérapie qui s’appuierait sur l’inconscient. Mais là encore, qu’est-ce que l’inconscient ? Cette notion centrale reste elle-même floue et sujette à interprétations multiples.

La confusion atteint son paroxysme quand on observe la multiplicité des approches : Hypnose classique, Hypnose ericksonienne, Hypnose elmanienne, Hypnose humaniste, Hypnose régressive…

Cette fragmentation en écoles aux méthodes et philosophies divergentes rend véritablement difficile, pour ne pas dire impossible, de comprendre ce que serait réellement l’hypnose.

Au final, malgré plus de deux siècles d’existence et une popularité grandissante, l’hypnose demeure un concept aux contours remarquablement flous, défini par des termes eux-mêmes mal définis, et éclaté en multiples courants souvent contradictoires.

Les définitions de l'hypnose

Au final, malgré plus de deux siècles d’existence et une popularité grandissante, l’hypnose demeure un concept aux contours remarquablement flous, défini par des termes eux-mêmes mal définis, et éclaté en multiples courants souvent contradictoires.

Un échantillon des définitions existantes

Organismes officiels :

APA : « État de conscience impliquant une attention focalisée et une réduction de la conscience périphérique, caractérisé par une capacité accrue à répondre aux suggestions. »

Dans sa version précédente 2003 : « L’hypnose implique généralement une introduction à la procédure au cours de laquelle il est expliqué au sujet que des suggestions pour des expériences imaginatives seront présentées. L’induction hypnotique est une suggestion initiale prolongée visant à utiliser son imagination, et peut inclure des élaborations supplémentaires de cette introduction. Une procédure hypnotique est utilisée pour encourager et évaluer les réponses aux suggestions. Lors de l’utilisation de l’hypnose, une personne (le sujet) est guidée par une autre (l’hypnotiseur) pour répondre à des suggestions visant à modifier l’expérience subjective, les perceptions, les sensations, les émotions, les pensées ou les comportements. Les individus peuvent également apprendre l’auto-hypnose, qui consiste à s’administrer soi-même des procédures hypnotiques. »

- INSERM : « Technique utilisée pour le soin… par la parole, le praticien induit cet état modifié de conscience. »

- Ministère de la Santé : « État de conscience particulier, caractérisé par une indifférence à l’extérieur et une capacité fortement accrue à recevoir des suggestions. »

Références académiques :

- Milton Erickson : « État dans lequel l’apprentissage et l’ouverture au changement peuvent se produire plus aisément. »

- François Roustang : « État de disponibilité où l’on s’abandonne à une perception élargie de soi et du monde. »

- Weitzenhoffer : « Dissociation de la conscience de la majorité des événements sensoriels. »

Dictionnaires :

- Larousse : « État de conscience particulier, entre la veille et le sommeil, provoqué par la suggestion. »

- Robert : « État voisin du sommeil provoqué par des suggestions. »

Loin d’être exhaustif, il n’en demeure pas moins qu’au fil de toutes ces définitions, certaines caractéristiques émergent de façon récurrente : C’est un état naturel, les mécanismes d’absorption, une suggestibilité accrue, une conscience modifiée.

Qu'est ce qu'un état d'hypnose ?

L’hypnose est décrite comme un « état modifié de conscience », suggérant un état unique et objectivement reconnaissable. Pourtant, malgré de nombreuses études scientifiques, aucun marqueur objectif ni signature neurophysiologique constante de « l’hypnose » n’a été établi de manière définitive bien que certains corrélats neuraux de phénomènes hypnotiques spécifiques aient été identifiés.

Aussi, puisque la science ne parvient pas à circonscrire UN état d’hypnose mesurable et constant, il convient peut-être de changer d’approche. Plutôt que de chercher à définir l’hypnose par ce qu’elle est objectivement, peut-être pouvons nous l’explorer par ce qu’elle fait vivre subjectivement, dans une approche plus phénoménologique (qui s’intéresse à l’expérience vécue plutôt qu’aux mécanismes sous-jacents).

L’état d’hypnose, une réalité quotidienne ?

Nous avons tous des états connus, habituels qui nous semblent ordinaires, dans lesquels nous sommes en capacité à nous repérer, à interagir, à nous identifier à ce que nous vivons, faisons et pensons. C’est ce que certains nomment un état « normal ». Il varie en fonction des émotions qui nous traversent, de l’état de fatigue. Nous n’aurons alors pas les mêmes réactions, les mêmes associations d’idées.

Parfois, nous nous décalons de notre état ordinaire. Il nous arrive alors d’utiliser des expressions comme : « je ne suis pas moi-même », « je suis à côté de moi », « je suis hors de moi », « je suis ailleurs ».

Certains éléments favorisent ce décalage et nous approchent de ce qui est présenté comme un état d’hypnose.

Lecture, cinéma, passion, ces moments qui nous hypnotisent

Quand vous lisez un livre, que vous allez au cinéma, et que vous êtes comme absorbés par l’histoire, vous commencez à vivre ce que vivent les personnages, à percevoir les sentiments, les émotions. Pourtant ce ne sont que des mots couchés sur le papier ou un acteur qui a appris un texte par cœur.

Un certain cadrage cinématographique, comme un style d’écriture, quand il nous touche, nous sort de notre état ordinaire, de la réalité du moment, et nous permet de vivre l’histoire. Nous oublions le contexte environnant (la salle de cinéma, les personnes qui nous entourent), le temps, nous oublions qui nous sommes…

Les mots, les images, la musique sont autant de suggestions qui créent une réalité interne. L’émotion que nous ressentons alors est vraie.

Mais bien d’autres situations peuvent être de nature à nous décaler d’un état de conscience plus ordinaire. Pour n’en citer que quelques-unes : un spectacle, un concert, certains orgasmes, l’activité sportive, la danse et celui que nous avons probablement tous vécu : l’ennui. Qui n’a jamais été interpellé par son collègue : « T’es où là ? » au moment même où votre imaginaire vous avait propulsé sur votre futur lieu de vacances lors de cette réunion in-ter-mi-na-ble…

Ces états modifiés de conscience vus sous cet angle seraient alors naturels, une réalité quotidienne que nous connaissons tous où quelque chose d’autre peut émerger, sans pour autant être vécu comme de l’hypnose.

🔗 Allez plus loin sur les états de conscience modifiés

L'hypnose comme une technique

La sensation de décalage, à elle seule, ne peut circonscrire l’hypnose. Il convient alors de distinguer cette dimension de l’hypnose en tant que technique, en tant que pratique intentionnelle mise en œuvre par un praticien.

Car là encore réside une autre source de confusion majeure. Quand nous parlons d’hypnose, faisons-nous référence aux techniques mises en œuvre pour induire certains états modifiés de conscience ou aux techniques psychothérapiques ? Cette distinction est fondamentale car elle révèle deux visions parfois radicalement contradictoires de ce que serait l’hypnose.

changez ! maintenant !

L’hypnose comme technique

L’hypnose c’est un outil de mise en transe

L’hypnose ne peut donc pas se réduire à un simple état de conscience modifié. Ce raccourci omet la technique qui permet d’induire l’état modifié de conscience. Cette procédure est décrite comme une induction de transe, est souvent considérée comme au cœur de la pratique de l’hypnose.

Parmi les techniques d’induction :

- Inductions classiques : fixation du regard, relaxation progressive, suggestions de lourdeur

- Inductions conversationnelles : confusion, surcharge cognitive, métaphores

- Inductions non-verbales : gestes, rythmes, synchronisation

À titre d’exemple : « Vous lisez ces mots sans percevoir comment chaque lettre porte un sens différent suivant qu’elle soit ici ou là, n’est-ce pas… et, à mesure que vous percevez ces mots, vous pouvez remarquer comment certains mots vous touchent plus que d’autres. Vous pourriez même être surpris de ne pas encore avoir remarqué comment dans le même temps votre respiration évolue. Comme si chaque mot respirait différemment, certains plus calmes, d’autres plus lents, d’autres encore plus profonds… certains comme une grande respiration. Certains de ces mots inspirent quelque chose en nous-mêmes… et vous pouvez être curieux de voir jusqu’où ma respiration change, comme un souffle nouveau qui vous porte vers vous-même. Certains anciens nous disent quelquefois que depuis des millénaires, que le sourire inspire, et que la légèreté libère… un nouvel envol, comme si chaque inspiration allégeait toujours plus chaque souffle nous libère encore… les sensations changent, les idées changent, les perceptions changent, et plus je respire, inspire, souffle, comme une vague qui va et qui vient, et mieux je perçois ce décalage… n’est-ce pas… »

Ce texte d’induction mobilise plusieurs inducteurs de transe identifiés, notamment la confusion cognitive et la focalisation attentionnelle. Il vise à produire un état de conscience altéré par la modification progressive de la perception phénoménologique.

Dès lors, dans un but de clarification, le terme hypnotisme serait plus à propos, puisque l’hypnotisme désigne l’ensemble des procédés mis en œuvre pour créer une expérience hypnotique. C’est le processus actif, le « faire » de l’hypnose.

L’hypnose c’est un outil psychothérapeutique

Une définition courante :

« L’hypnose est un outil pour aider les personnes à surmonter divers problèmes psychologiques, comportementaux ou même physiques. L’hypnothérapeute guide le patient dans un état de conscience modifié (un état de relaxation profonde et de concentration focalisée). Dans cet état, l’esprit devient plus réceptif aux suggestions positives et aux changements, tout en gardant un certain contrôle. Le thérapeute utilise ensuite des suggestions adaptées aux besoins spécifiques du patient. »

Applications courantes :

- Gestion du stress et de l’anxiété

- Arrêt du tabac ou d’autres addictions

- Gestion de la douleur chronique

- Troubles du sommeil

- Phobies et peurs

- Amélioration de la confiance en soi

- Troubles alimentaires

- Traumatismes légers

Dans l’approche traditionnelle de l’hypnose, celle que nous pourrions qualifier d’étatiste, la transe hypnotique constitue un préalable, un passage obligé vers le travail psychothérapique. Cette vision considère qu’il faut d’abord « induire » un état d’hypnose spécifique pour ensuite pouvoir travailler, la transe est vue comme un facilitateur.

À l’opposé, d’autres courants considèrent que la recherche d’un état de transe formel peut être non seulement inutile, mais parfois contre-productive.

Dans des approches conversationnelles, par exemple, l’état modifié émerge naturellement (transe spontanée)de la qualité structurelle du dialogue et de la relation elle-même. La transe n’est plus un préalable mais peut devenir un effet secondaire du processus d’accompagnement.

Dans la définition précédente, nous ne distinguerons pas ce que serait une suggestion adaptée, ceci fera peut-être l’objet d’un prochain article, le sujet est a minima épineux.

Dans un but de clarification il conviendrait alors de repenser notre vocabulaire. Le terme généralement usité est celui d’hypnothérapie.

Les différents type d'hypnose

La confusion sur le terme d’hypnose atteint son paroxysme quand on observe la multiplicité des approches. Cette fragmentation en écoles aux méthodes et philosophies divergentes rend véritablement difficile, pour ne pas dire impossible, de comprendre ce que serait réellement l’hypnose.

du sans transe au tout transe, trois visions de l’hypnose

Voici ce qu’on trouve le plus souvent décrit dans la littérature spécialisée :

Hypnose classique (traditionnelle)

L’hypnose classique trouve son origine au XIXe siècle avec James Braid. Elle repose sur des suggestions directes et autoritaires, dans lesquelles l’hypnotiseur guide le sujet de manière structurée et directive. Elle est souvent décrite comme visant des modifications rapides de comportement : arrêt du tabac, gestion de phobies simples, préparation mentale aux performances. Elle est également associée à l’hypnose de spectacle.

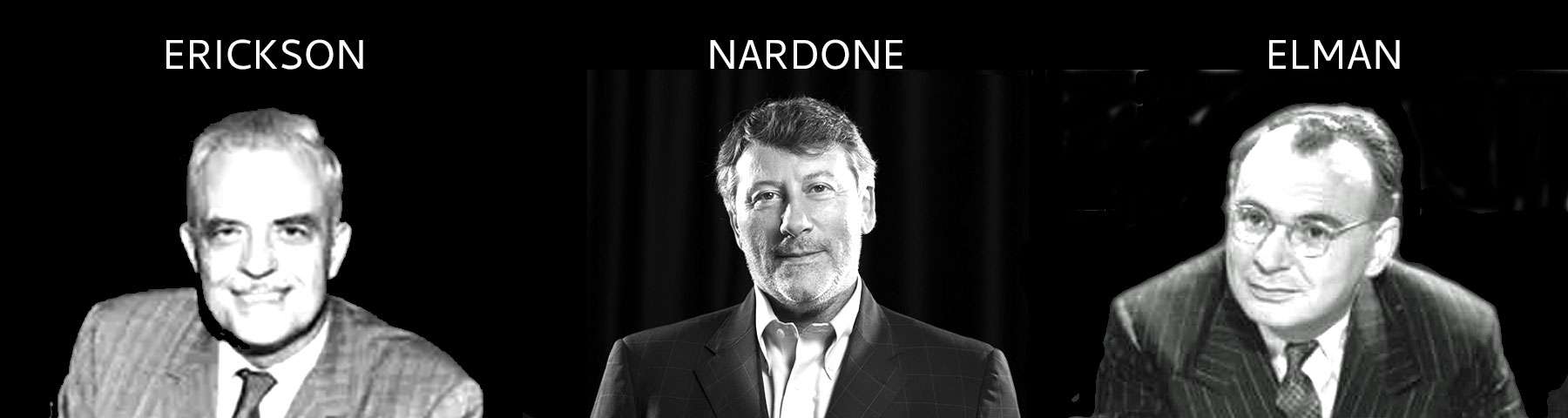

Hypnose ericksonienne

L’hypnose ericksonienne trouve son origine dans le travail de Milton H. Erickson, psychiatre américain du XXe siècle. Elle se distingue par une méthode indirecte, fondée sur l’usage de métaphores, d’histoires et d’un langage permissif. Elle est présentée comme particulièrement adaptée aux problématiques psychologiques complexes : anxiété, addictions, troubles du sommeil, phobies, développement de la confiance en soi ou résolution de traumatismes.

Hypnose humaniste

L’hypnose humaniste est une approche développée dans les années 2000, notamment par Olivier Lockert. Elle repose sur l’idée d’un état de conscience augmentée, dans lequel la personne reste pleinement consciente tout en accédant à des niveaux symboliques profonds. Elle est proposée comme outil de développement personnel : renforcement de l’autonomie, confiance en soi, résolution de conflits, quête de sens.

Hypnose médicale

L’hypnose médicale désigne l’usage de techniques hypnotiques adaptées aux contextes cliniques et hospitaliers. Elle est principalement utilisée pour la gestion de la douleur, l’anxiété préopératoire ou l’accompagnement à l’accouchement. Elle est présentée comme une approche complémentaire aux soins, visant à améliorer le confort de la personne.

Hypnose conversationnelle

Inspirée des travaux de Milton Erickson et intégrée à la PNL, l’hypnose conversationnelle repose sur une induction discrète, intégrée à l’échange verbal ordinaire. Elle est décrite comme permettant de contourner les résistances conscientes pour favoriser des changements dans les comportements ou les représentations, notamment dans le coaching, le management, la gestion des émotions ou l’estime de soi.

Nouvelle hypnose

La nouvelle hypnose est une évolution contemporaine qui s’inspire de l’hypnose ericksonienne, de la PNL et de certains apports de la psychologie moderne. Elle se veut plus souple, intégrative et adaptée aux besoins individuels. Elle est présentée comme une approche globale, utilisée dans le développement personnel, la thérapie brève, le coaching ou l’accompagnement au changement.

Hypnose spirituelle / régressive

L’hypnose spirituelle s’inscrit dans une tradition plus symbolique et introspective. Elle est associée à l’exploration des mémoires profondes (parfois interprétées comme des vies antérieures), à la résolution de blocages inexpliqués, ou à la recherche de sens et de réponses existentielles.

Hypnose sans transe (approche stratégique)

L’hypnose sans transe est une approche proposée par Giorgio Nardone dans le cadre de la thérapie brève stratégique. Elle repose sur l’idée que les effets de l’hypnose peuvent être activés sans induction formelle ni état modifié de conscience clairement identifiable. L’accompagnant utilise un langage stratégique, métaphorique et suggestif au sein même de la conversation. Cette forme d’intervention est présentée comme efficace pour contourner les résistances conscientes et provoquer des changements rapides.

Cette diversité d’écoles témoigne des difficultés à circonscrire l’hypnose de façon unifiée. Chaque approche propose sa propre définition de ce que serait l’expérience hypnotique et de ce qu’elle proposerait dans le champ de l’accompagnement.

Et si l'hypnose était de la nommer ?

Et si l’attribution au mot « hypnose » constituait, en elle-même, ce que l’on appelle une expérience hypnotique ?

Dans un grand nombre de pratiques (rituelles, spirituelles, religieuses ou thérapeutiques) on retrouve ces éléments récurrents : un inducteur (rythme, posture, fixation, privation sensorielle…) combiné à des suggestions orientées vers un état modifié de conscience. Ces deux composantes sont généralement suffisantes pour provoquer un décalage de l’état de conscience ordinaire. Pourtant, cela ne suffit pas à faire de ces expériences de l’hypnose.

Prenons l’exemple d’un rituel chamanique. Le tambour, les chants, les gestes symboliques agissent comme inducteurs alors que les paroles du chamane, les métaphores ou invocations fonctionnent comme des suggestions d’un état différent (un état de vision, de contact avec les esprits, de transformation). Mais dans ce cadre, la personne vit un voyage chamanique.

On retrouve cette logique dans de nombreux autres contextes : méditation profonde, extase religieuse, exorcisme, transe mystique… Les inducteurs et les suggestions y sont présents, mais l’attribution à une tradition, une cosmologie ou un langage culturel particulier donne une forme phénoménologique distincte à l’expérience.

De la même manière, l’hypnose repose elle aussi sur une combinaison d’inducteurs et de suggestions. Mais ce qui rend l’expérience « hypnotique » n’est pas tant la technique utilisée, que le fait qu’elle soit nommée comme telle. Autrement dit : c’est l’attribution au cadre de l’hypnose qui fait émerger l’expérience comme « hypnose » dans la conscience du sujet.

Le simple fait de dire « ceci est de l’hypnose » ou « nous allons faire de l’hypnose » active automatiquement, chez la personne, un ensemble de représentations, d’attentes et d’interprétations associées à ce mot. Ce mécanisme agit comme un amorçage sémantique puissant, qui oriente en profondeur la manière dont l’expérience va être vécue, ressentie, comprise.

Chacun porte en soi une image, plus ou moins claire, de ce que devrait être l’hypnose : une forme de décalage, une sensation d’étrangeté, une perte de repères, une impression de glissement ou d’abandon. Dès que ce décalage est ressenti, il est interprété comme la preuve que « l’hypnose fonctionne », ce qui vient renforcer la représentation initiale et valider l’expérience.

On voit alors comment les différentes définitions de ce que serait « l’hypnose classique », « l’hypnose ericksonienne », « l’hypnose conversationnelle » ou encore « l’hypnose humaniste » jouent un rôle bien plus actif qu’il n’y paraît : elles amorcent des structures de représentation spécifiques, qui activent certaines attentes tant dans la manière d’entrer en transe que dans les processus de changement eux-mêmes.

Autrement dit, ces dénominations ne sont pas seulement descriptives, elles sont formatrices d’expérience, elles forgent donc la représentation et par voie de conséquence le type d’expérience qui sera vécue.

Clarifier le vocabulaire : hypnose, hypnotisme, hypnothérapie

Dans l’univers de l’hypnose, la confusion règne souvent autour de termes apparemment similaires mais qui désignent des réalités distinctes. Cette imprécision vocabulaire contribue largement au flou qui entoure ce domaine. Il me semble donc essentiel de clarifier ces notions pour mieux comprendre de quoi nous parlons réellement.

Je vais alors m’appuyer sur la proposition de Cyrille Champagne, directeur de recherche à L’ARCHE, cycle hypnologie 2019.

L’hypnotisme

L’hypnotisme est la pratique de l’hypnose. Il désigne l’ensemble des procédés mis en œuvre pour créer une expérience hypnotique. C’est le processus actif, le « faire » de l’hypnose. Contrairement aux idées reçues, l’hypnotisme ne se limite pas aux techniques formelles avec balancier ou fixation du regard.

L’hypnotisme mobilise trois composantes essentielles :

Les inducteurs d’états modifiés de conscience comme la fixation du regard, la saturation sensorielle ou cognitive, les techniques respiratoires, la sollicitation de l’imagination, les ruptures de pattern… Les inducteurs d’états modifiés de conscience ne sont pas spécifiques à l’hypnose. La danse, le jeûne, la privation sensorielle, l’orgasme peuvent être mobilisés dans d’autres pratiques qui ne relèvent pas du champ de l’hypnose.

Les suggestions d’altérations phénoménologiques. Une proposition comme « Prête attention au fait que ton attention se focalise de plus en plus sur ta respiration… » Ces suggestions agissent comme des amorçages qui orientent l’expérience vers des phénoménologies particulières reconnues comme caractéristiques de l’hypnose (sensation d’état altéré, modification de l’attention et de la perception, sentiment de contrôle).

L’attribution au terme « hypnose ». C’est peut-être l’élément le plus subtil et pourtant décisif. Le simple fait d’attribuer ce qui se passe à « l’hypnose » conditionne les attentes et valide les structures de représentation de ce que devrait être une expérience hypnotique.

Des états modifiés de conscience

Les états modifiés de conscience (EMC) désignent toute variation significative de l’état de conscience ordinaire. L’hypnose est souvent rapprochée de ces états, mais elle ne peut pas être réduite à une seule forme identifiable d’état.

Comme l’ont montré les travaux de Pekala (1991), l’expérience hypnotique se compose d’un ensemble de dimensions subjectives variables : altération du temps, absorption, sentiment de contrôle, activation de l’imaginaire, etc. Ces dimensions ne sont ni spécifiques ni exclusives à l’hypnose.

L’hypnothérapie

Le terme d’hypnothérapie est aujourd’hui largement utilisé, mais son usage fait débat. Il nécessiterait en effet de savoir à quoi elle fait référence. Si elle se prétend thérapeutique alors elle ne devrait relever que du seul champ de la médecine et de la maladie.

Loin de vouloir alimenter les débats, l’ARCHE et le syndicat des métiers de l’hypnose explorent un vocabulaire comme hypnologue et d’hypnologie proposant que : « L’hypnologue est un accompagnant qui travaille sur les états de conscience et leur construction, les représentations mentales et l’imagination, dans le cadre d’une approche dynamique de la subjectivité individuelle et systémique. Dans son activité, il est susceptible d’accompagner le changement cognitif et comportemental, la mobilisation de ressources motivationnelles et somato-affectives spécifiques et de permettre un travail orienté sur les représentations de soi. »

Quoi qu’il en soit, l’hypnologue, le praticien en hypnose ou l’hypnothérapeuthe, celui ou celle qui maîtrise les processus de l’hypnotisme à des visées psychothérapeutiques doit (ou devrait) maîtriser plusieurs dimensions complémentaires :

- Les processus générant de la transe (EMC),

- Les processus de suggestions comme amorçage,

- Le rôle des structures de représentation et des attentes qui en découlent,

- Les processus de changement (comportement, émotion, cognition, mémoires, conditionnement).

Cette approche permet d’aborder l’hypnose avec plus de clarté, sans se laisser piéger par les représentations simplistes ou les promesses miraculeuses. Car au final, l’efficacité ne réside pas tant dans la technique utilisée que dans la compréhension fine de ces mécanismes et leur orchestration au service de chaque personne accompagnée.

Séances d'hypnose à Bordeaux

« Nous sommes enfermés dans une prison et une voix nous dit de sortir. Nous répondons que c’est impossible, car la porte est verrouillée. Et la voix réplique : oui mais elle est verrouillée de l’intérieur. » C.Singer

« Nous sommes enfermés dans une prison et une voix nous dit de sortir. Nous répondons que c’est impossible, car la porte est verrouillée. Et la voix réplique : oui mais elle est verrouillée de l’intérieur. » C.Singer

Et vous ? Quand prenez-vous le temps de relever le défi d’aller mieux ?

Questions fréquentes à propos de l'hypnose

Est-ce que l'hypnose est efficace pour tout le monde ?

Sous sa forme classique, qui requiert une hypnose formelle avec induction structurée, l’efficacité repose fondamentalement sur deux conditions : l’établissement d’un rapport de qualité entre praticien et personne accompagnée, et l’acceptation par cette dernière d’entrer dans le processus proposé. Sans ces prérequis, l’hypnose classique trouve rapidement ses limites.

C’est pourquoi mon approche lors des séances à Bordeaux privilégie des formes plus souples et conversationnelles, qui ne nécessitent pas cette adhésion explicite au « jeu hypnotique ». Mon travail d’accompagnement réside dans ma capacité à m’adapter à chaque personne, à ses « résistances » potentielles, à ses modes de fonctionnement préférentiels, plutôt que d’appliquer une méthode standard à tous.

Faut-il être dans une transe profonde pour que l'hypnose fonctionne ?

Non, une transe profonde n’est pas nécessaire. Si l’hypnose classique vise une transe marquée, les approches modernes montrent que le changement peut survenir sans état modifié formel. Milton Erickson, considéré comme le père de l’hypnose moderne, n’utilisait une transe formelle qu’avec environ 20 % de ses patients. Le reste du temps, il s’appuyait sur une communication subtile, des métaphores ou un dialogue stratégique pour induire le changement. Giorgio Nardone, de l’École de Palo Alto, va dans le même sens avec son concept d’hypnose sans transe, qui mise sur la communication stratégique pour influencer perceptions et comportements. Ces visions pragmatiques privilégient l’efficacité thérapeutique à la profondeur de l’état hypnotique.

Quelle est la différence entre les types d'hypnose ?

- Hypnose classique : Directive, avec des suggestions directes (« Vous allez arrêter de fumer »). Efficace pour des modifications comportementales ciblées.

- Hypnose ericksonienne : Souple, utilisant des métaphores et un langage permissif, adaptée à la personne. Privilégie l’individualisation et le respect du rythme de chacun.

- Hypnose humaniste : Favorise une conscience augmentée pour un travail symbolique et autonome. La personne reste active dans son processus de changement.

- Hypnose conversationnelle : Intègre les techniques hypnotiques dans une conversation naturelle, sans induction formelle visible. Utilise suggestions indirectes et recadrages subtils pour influencer perceptions et comportements.

- Auto-hypnose : Pratique autonome pour le stress ou la relaxation. Permet une autonomie dans la gestion de son état.

J’adapte mon approche en fonction de vos besoins, combinant souvent plusieurs courants pour un accompagnement personnalisé plutôt que de m’enfermer dans une école unique. Je privilégie l’approche conversationnel lors de nos séances à Bordeaux, sans être exclusif d’approches plus « formelles »

Est-ce que c'est normal de ne pas se souvenir de la séance ?

Il faut savoir que le praticien peut aussi, en fonction de sa stratégie thérapeutique, créer volontairement des structures d’amnésie par des suggestions spécifiques. Cependant, cette pratique soulève des questions éthiques importantes et n’est pas systématiquement appropriée. L’important reste les changements qui s’opèrent, souvent de manière subtile et progressive, plutôt que ce dont vous vous souvenez.

L'hypnose est-elle scientifiquement reconnue ?

L'hypnose conversationnelle, qu'est-ce que c'est ?

L’hypnose conversationnelle utilise les techniques hypnotiques dans une conversation apparemment ordinaire, sans induction formelle visible. Inspirée des travaux d’Erickson et intégrée à la PNL ou aux thérapies systémiques, elle emploie des suggestions indirectes, des présupposés, des recadrages subtils qui modifient progressivement la perception et les comportements. Son efficacité réside dans sa capacité à contourner les résistances conscientes. Elle peut être utilisée en coaching, management, ou simplement pour améliorer la qualité de la communication. Cette approche illustre parfaitement comment l’hypnose peut transcender le cadre thérapeutique formel pour s’intégrer dans l’art de la relation humaine.

C’est l’approche que je privilégie en cabinet lors de nos séances à Bordeaux, sans être exclusif d’approche plus formelles lorsque la relation est créer et que le moment semble opportun à certaines étapes de l’accompagnement.

Quelle est la différence entre hypnose et méditation ?

Bien que ces deux pratiques partagent des points communs – attention focalisée, état de conscience modifié, effets relaxants – leurs objectifs diffèrent. La méditation vise généralement la présence, l’observation sans jugement, l’apaisement mental. L’hypnose thérapeutique, elle, est orientée vers un changement spécifique : résoudre un problème, modifier un comportement, accéder à des ressources. La méditation cultive l’être, l’hypnose active le devenir. Cependant, ces frontières ne sont pas étanches, et certaines approches hypnotiques intègrent des dimensions méditatives.

🔗 Vous pouvez lire l’article complet sur les différences entre l’hypnose et la méditation

Etudes scientifique en lien avec les défintions de l'hypnose

Constructions sociales de l’hypnose Analyse fondamentale démontrant que les visions cliniques et expérimentales de l’hypnose sont des constructions sociales reflétant les biais des praticiens. Établit que le discours social et les narratifs façonnent l’expérience hypnotique, validant l’approche constructiviste de l’attribution. Kirmayer, L. J. – 1992 – « Social Constructions of Hypnosis » (Voir)

Approche sociocognitive de l’hypnose : l’enactment stratégique de rôle Théorie révolutionnaire conceptualisant l’hypnose comme interaction sociale où les attitudes, croyances et attributions façonnent les phénomènes hypnotiques. Démontre que les sujets transforment activement leurs expériences selon leurs représentations du rôle hypnotique. Spanos, N. P. – 1991 – « A sociocognitive approach to hypnosis » (Voir)

Exploration du rôle des processus conscients et inconscients en hypnose Revue théorique majeure montrant que l’attribution des expériences à l’influence de l’hypnotiseur plutôt qu’à sa propre volition constitue un mécanisme central de l’hypnose. Valide le rôle de l’attribution dans la diminution du sentiment d’agentivité personnelle. Auteurs multiples – 2024 – « Exploring the Role of Conscious and Unconscious Processes in Hypnosis: A Theoretical Review » (Voir)

Mécanismes de l’hypnose : vers un modèle biopsychosocial Méta-analyse démontrant que définir une interaction comme « hypnose » augmente significativement la réponse hypnotique, et que des niveaux plus élevés de rapport sont associés à plus de réponse aux suggestions. Valide empiriquement l’effet performatif de la nomination. Jensen, M. P. et al. – 2014 – « Mechanisms of Hypnosis: Toward the Development of a Biopsychosocial Model » (Voir)

Expérience dissociative et neurosciences culturelles : narratif, métaphore et mécanisme Approche intégrative montrant comment les processus socioculturels de construction narrative et de présentation sociale du soi façonnent les expériences dissociatives et hypnotiques. Dépasse l’opposition réductrice entre mécanismes neurobiologiques et construction sociale. Seligman, R. & Kirmayer, L. J. – 2008 – « Dissociative experience and cultural neuroscience: narrative, metaphor and mechanism » (Voir)

Redéfinir l’hypnose : revue narrative des théories vers un modèle intégratif Synthèse contemporaine montrant l’absence de consensus sur la définition de l’hypnose malgré deux siècles de recherche. Propose un modèle multifactoriel intégrant les dimensions sociales, cognitives et contextuelles, soutenant l’approche constructiviste. Santarcangelo, E. L. et al. – 2023 – « Redefining hypnosis: A narrative review of theories to move towards an integrative model » (Voir)

Théories sociocognitives de l’hypnose Compilation des recherches socioculturelles montrant que la susceptibilité à l’hypnose et l’influence sociale partagent des mécanismes communs. Démontre que les expectatives et les attributions modèrent significativement la réponse hypnotique selon le contexte social. Auteurs multiples – 2012 – « Social cognitive theories of hypnosis » (Voir)

Analgésie hypnotique : un cadre constructiviste Recherche neuroscientifique proposant que le cerveau construit activement l’expérience de douleur et que la suggestion hypnotique interagit avec ces processus par des mécanismes de rétroaction façonnant les expériences futures. Valide l’approche constructiviste au niveau neurobiologique. Crawford, H. J. et al. – 1998 – « Hypnotic analgesia: a constructivist framework » (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9439100/)

Comment fonctionnent les suggestions hypnotiques : revue systématique des théories prominentes Revue systématique récente analysant les théories concurrentes sur la genèse des réponses subjectives, comportementales et neurophysiologiques aux suggestions hypnotiques. Conclut à la nécessité de réviser les théories existantes et de formuler de nouveaux modèles basés sur les preuves. Palfi, B. et al. – 2024 – « How hypnotic suggestions work – A systematic review of prominent theories of hypnosis » (Voir)

Hypnose et influences sociogénétiques dans le développement humain Analyse développementale montrant que l’hypnose révèle des capacités humaines méconnues émergeant d’un simple échange interpersonnel. Démontre que les individus doivent d’abord choisir de « jouer le jeu » de l’hypnose, reconnaissant les rôles et expectatives de cet arrangement social complexe. Sugarman, L. – 2006 – « Hypnosis and sociogenetic influences in human development » (Voir)

Articles utiles à propos de l'hypnose

En savoir plus sur les méthodes dans mon approche de l’hypnose à Bordeaux

EMDR

Vous êtes ici : Hypnose bordeaux > Hypnothérapeute Bordeaux > thérapie EMDR BordeauxCertifié en thérapie EMDR, formé au RITMO une approche similaire à l'EMDR, je vous accueille aux portes de Bordeaux, au bouscat, dans le centre paramédical du 118.Les émotions,...

Approche sensorimotrice

Vous êtes ici : Hypnose bordeaux > thérapie sensorimotrice BordeauxL'apport de la thérapie sensorimotrice dans le cadre de l'hypnoseDans les années 1970, Pat Ogden a commencé à prêter attention au lien entre la dissociation structurelle de ses clients avec leur...

Communication non violente

Vous êtes ici : Hypnose bordeaux > José Colleatte > La communication non violente (CNV)La communication non violenteLa communication non violente est de plus en plus mise en avant dans de nombreuses situations, qu'il s'agisse de la communication au sein d'un...

Internal Family System

En s’inspirant directement des thérapies familiales structurelles, des thérapies narratives et des thérapies systémiques et de sa proximité avec les approches fondées sur les états du moi (thérapie des schémas, voice dialog, thérapie des état du moi…), l’IFS se situe au croisement de différents champs : l’hypnose bien sûr, la systémie, la mindfulness, les thérapies humanistes, et même les TCC.